教室について

Program × EQ × IQ

=ProgrameiQ

ProgrameiQは、「プログラムをつくる(make)」と、「プログラム×EQ×IQ」をかけた造語です。

プログラミングを通してIQ(知能指数)をアップさせるだけではなく、教室に通うことによってEQ(こころの知能指数)もアップさせてほしい。そして未来を生き抜ける人になってほしいという願いが込められています。

教室のマスコットキャラクター「たまぷっち」は、電球とタマゴをモチーフにしたデザインで、

「ひらめき」と「殻を破る=成長する」イメージが重なっています。

フィラメント部分はハートに見立てて、EQを表現しています。

当校は2016年に中央区・東日本橋にて開校しました。開校当時はジュニアクラスのみでした。

2022年からリカレントクラスを開講し、現在は年中〜60代までと幅広い方が通学しています。

私たちは、ただ学ぶのではなく「楽しく学べる」教室作りを目指しています。

「好きこそものの上手なれ」と言うように、「楽しい!」と思えると、自然と学ぶ意欲につながるからです。

歩くことを教えなくても歩こうとするように、人間には「自分を育てる力」が備わっています。これは子どもも大人も同じです。

自発的に学べる環境を整えることで、その力を活発にし、自立心を養います。

そのため、「楽しく学べてまた来たくなる教室」になるよう、日々努力しております。

教室が目指すもの

考える力を育て、

未来を生き抜く力を高める

プログラミング=遊びの延長?

2020年度から小学校でプログラミングが必修化されました。

プログラミングは、未来を生きる子どもたちにとって非常に大切なスキルを学ぶ事ができます。

「プログラミング=ゲーム作り・遊び」と考える方もいらっしゃいますが、プログラミングは決して遊びではなく、とても大切なスキルが身につけられるのです。

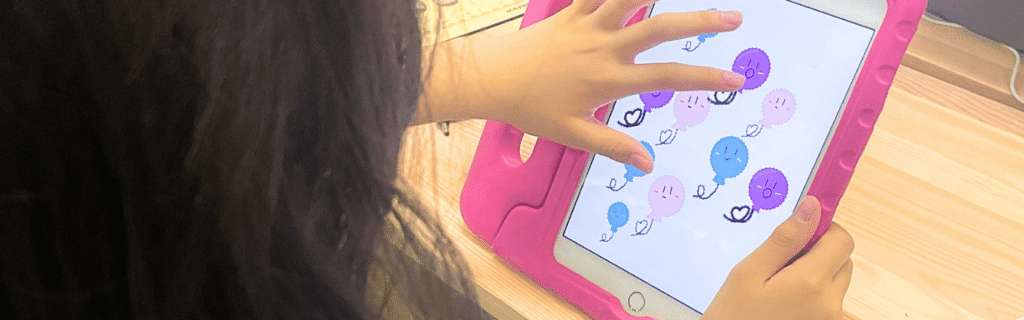

体験で実施するプログラミングは「ビジュアルプログラミング」と呼ばれ、文字を必要としません。

・直感的にプログラムが作れるので、小さい子でも取り組める

・プログラミング初心者でもわかりやすい

というメリットがあります。

プログラミングへのハードルを下げ、「楽しい」「もっとやりたい」というポジティブな印象を

持ってもらうことで、プログラミング学習に興味を持ってもらいやすくしています。

教室のモットーの1つとして「本人が今その時やりたいこと・できること」を大切にしています。

それは、子供にとってとても重要なことだからです。

好奇心に、年齢制限はありません

興味のあることに挑戦して成長することは、大人にとっても非常に大事なことです。

「パソコン操作やプログラミングに興味がある方がいるなら、その人の理想を叶えるお手伝いをしたい」と思い、2022年1月からリカレントクラスを開設しました。

「リカレント(recurrent)」とは、「繰り返す」「循環する」という意味で、リカレント教育とは、学校教育からいったん離れて社会に出た後も、それぞれの人の必要なタイミングで再び教育を受け、仕事と教育を繰り返すことを意味します。

リカレントクラスは「学び直したい・知識をアップデートしたい、大人のためのクラス」という意味を込めています。ProgrameiQは、「パソコンにもっと詳しくなりたい」「できることを増やしたい」と思うあなたを、手助けいたします。

プログラミング教育が必要な理由

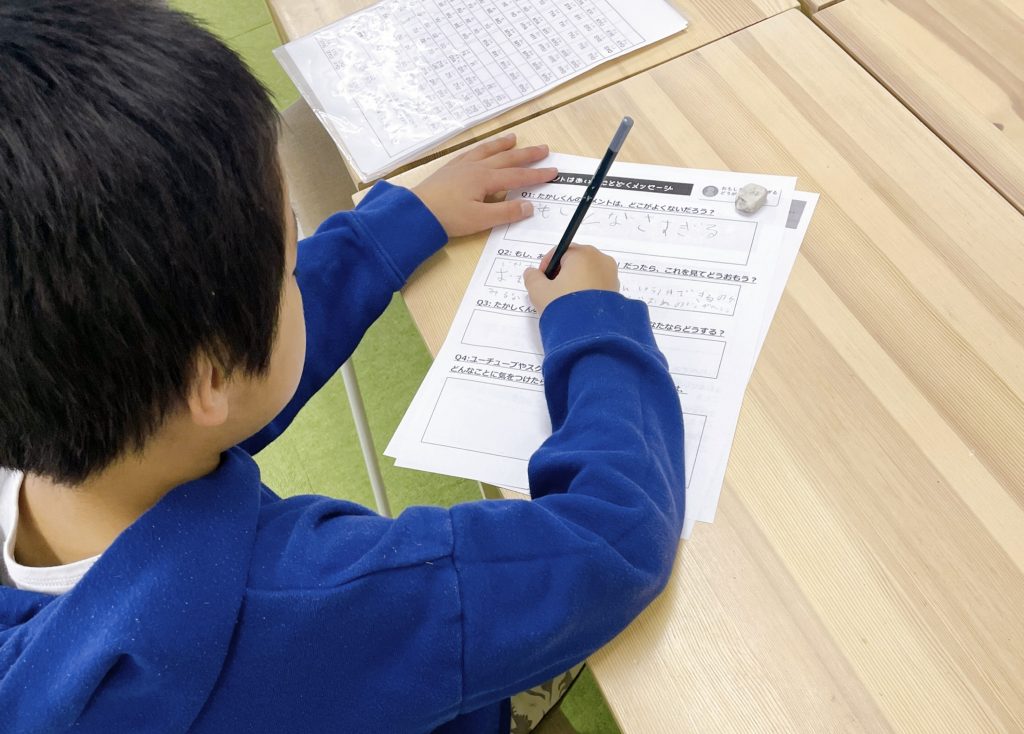

論理的思考を「実行力」につなげる力を育てる

問題を整理して、解決策を考えて、実際に手を動かしてみる。

プログラミングは、この一連のプロセスを自然と身につけることができる学習です。

中でも特に大切なのが、「プログラミング的思考」と呼ばれる力。

これは単なる論理的思考ではなく、「どうすればもっと効率的に、確実に実行できるか」を考える力です。

例えば、算数の文章題を解くとき。

ただ正解を出すだけでなく、「どういう順序で考えればいいか」「どこに着目すれば早く解けるか」といった視点が持てるようになります。

日常の中でも、時間の使い方や人との関わりの中で「より良い手順」や「柔軟な選択」ができるようになります。

ITを“使うだけ”ではなく、“創る力”を育てる

スマートフォンやパソコン、AIなどが当たり前にある現代。

子どもたちはこれから、ITと共に生きる時代を歩んでいきます。

でも、ただ「便利な道具として使える」だけでは、本当の意味で活用しているとは言えません。

大切なのは、「なぜこう動くのか」「どうすれば自分の思い通りに動くのか」を考えられる力。

つまり、“仕組みを理解し、創る側の視点”を持てるかどうかです。

プログラミング教育では、子どもが実際に手を動かして、自分のアイデアを形にしていきます。

ゲームを作ったり、ロボットを動かしたりする中で、自然と「想像したものを、創り出す力」が育ちます。

この体験は、将来「デザイナー」「ゲームクリエイター」「エンジニア」など、さまざまな道につながるだけでなく、どんな仕事・分野でも求められる“問題解決力”や“創造力”の土台となります。